3月30日至4月2日,第51届欧洲血液与骨髓移植学会(EBMT)年会在意大利佛罗伦萨隆重召开。作为全球血液病与细胞治疗领域的顶级学术盛会,本届会议吸引了来自世界各地的5000余名专家学者,围绕造血干细胞移植、基因编辑治疗、罕见病管理等前沿议题展开深度交流。国家儿童医学中心、复旦大学附属儿科医院翟晓文教授团队携五项研究成果亮相大会,其中两项成果分别入选口头报告与最佳青年壁报奖,并接受多家中国医学媒体专访,展现了团队在儿童血液病领域的积极探索与扎实积累。

翟晓文教授团队的五项研究(OS2-04、A171、B319、B329、B333)覆盖基因编辑治疗、儿童罕见病造血干细胞移植等前沿领域。

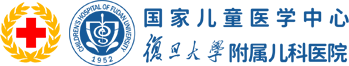

其中,李子丰博士作为第一作者的研究《CS-101治疗儿童输血依赖性β-地中海贫血:通过变形式碱基编辑器(tBE)体外编辑自体CD34+细胞实现快速、持续的胎儿血红蛋白生成》获选大会口头报告(OS2-04)。该研究基于中国自主研发的tBE碱基编辑技术,通过精准靶向γ-珠蛋白基因启动子(HBG1/2)的BCL11A结合位点,模拟天然遗传变异(HPFH),重新激活胎儿血红蛋白(HbF)表达。在针对4例β0/β0基因型患儿的临床试验中,所有患者在接受自体CD34+细胞编辑、回输后均实现快速植入并脱离输血依赖,且最长随访15个月未出现脱靶效应或严重不良反应。此项工作是儿科医院翟晓文、王宏胜、钱晓文团队与正序生物公司合作开展的基因治疗的临床研究,研究团队表示,这一阶段性成果为优化基因治疗安全性提供了新思路,未来仍需扩大样本量并延长随访周期以进一步验证疗效。

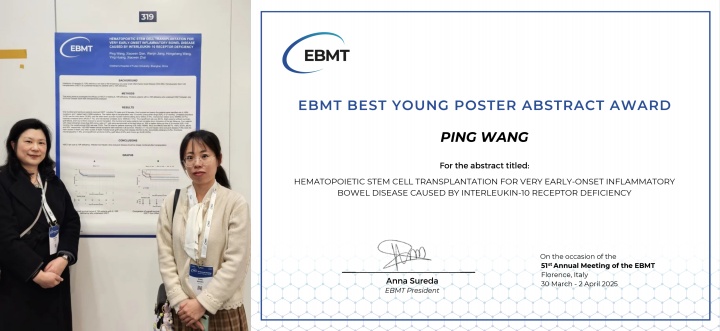

在本次大会“最佳青年壁报摘要奖”评选中,团队青年骨干王苹医生的研究《造血干细胞移植治疗由白细胞介素-10受体缺陷引起的极早发炎症性肠病》从全球数百项投稿中获选(仅6人获奖)。该研究聚焦IL-10R缺陷导致的极早发炎症性肠病(VEO-IBD),通过长期随访评估造血干细胞移植的疗效与安全性,为这一罕见遗传病的根治性治疗积累了宝贵经验。王苹医生在获奖感言中表示:“这项荣誉属于团队每一位成员,特别感谢翟晓文教授、钱晓文主任的悉心指导。我们将继续以患儿需求为导向,推动科研成果向临床实践转化。

会议期间,翟晓文教授团队的研究成果引发国际学界广泛讨论。团队受邀接受《罕见病新进展》、《肿瘤瞭望-血液时讯》等权威医学媒体专访,多维度展现中国研究的临床价值与社会意义。采访中翟晓文教授详细解读了CS-101疗法的三大优势:安全性(非插入性编辑避免致癌风险)、可及性(无需异体供者配型)、普适性(适用于β0/β0等传统疗法难治的基因型)。她特别强调:“tBE技术从底层专利到临床转化均由中国团队自主完成,这意味着我国罕见病患儿无需依赖进口天价药,即可获得国际领先的治疗选择。”同时本研究建立的碱基编辑治疗平台具有重要的临床转化潜力,为儿科遗传性疾病的精准治疗开辟了新路径。

翟晓文教授在总结团队成果时表示:“每一项突破的背后,都是临床未被满足的需求。比如地贫患儿家庭对‘摆脱输血’的渴望,或VEO-IBD患儿家长对根治性疗法的期盼,这些声音始终指引着我们的研究方向。”目前,团队已规划将该技术拓展至镰状细胞贫血等疾病领域,相关临床试验正在筹备中。尽管镰状细胞贫血在我国发病率较低,但该技术的成功应用可为全球患者群体提供创新治疗方案。此次EBMT会议的成果不仅体现了团队在儿童罕见病领域的研究进步,更加践行了儿科医院“一切为了孩子”的初心。